Corría el año 649 cuando aún no se sabía que sería antes de Cristo. Cuatro mil quinientos años habían pasado desde la instauración de las primeras instituciones políticas y culturales que aún rigen, desde la monarquía hasta la jerarquía eclesiástica. La escritura cuneiforme se empleaba desde mediados del cuatro milenio, y la lengua sumeria era una lengua de cultura y diplomática que no se hablaba desde hacía más de un milenio y medio. El emperador asirio Asurbanipal era consciente que la cultura mesopotámica lenta pero irremediablemente se deformaba y se pedía. Aunque Asurbanipal se vanagloriaba de ser capaz de leer textos escritos en los albores de la escritura y de hablar lenguas muertas que ya nadie hablaba ni entendía, era también consciente que los mitos y los ritos ancestrales se perdían: las historias fantásticas y aleccionadoras ya no se conocían ni se recordaban, o no se entendían. Tampoco se transmitían oralmente. Todas las lecciones, los conocimientos del pasado estaban desapareciendo. Asurbanipal también sabía el alcance de la pérdida irreparable. El desconocimiento de esas historias que mantenían unidad a las comunidades, fascinadas por los poetas ambulantes que iban de corte en corte, de calle en calle, conllevaba que el pasado, siempre magnificado -el tiempo de los mitos y los orígenes constituía la Edad de Oro- , dejaba de ser un referente, sin que ningún otro tiempo lo sustituyera. Las comunidades, toda una cultura quedaban desorientadas, sin modelos ni asideros, sin poder hallar respuestas en el pasado a las preguntas del presente.

Fue entonces cuando Asurbanipal mandó a centenares de escribas por toda Mesopotamia para recoger los últimos rescoldos de un pasado casi extinguido y fijarlo para siempre en relatos escritos sobre tablillas. Mitos, leyendas, fabulas, historias, poemas, reflexiones, normas, decretos, toda clase de relatos, que hasta entonces se habían transmitido oralmente, y que ya se habían puesto por escrito en lenguas que ya no se conocían, fueron transcritos por vez primera o vueltos a transcribir, y almacenados en una de las primeras, y más grandes bibliotecas de la historia. Cuando los restos de dicho edificio fueron desenterrados, en el norte de Iraq, a mitad del siglo XIX, se rescataron unas treinta mil tablillas de arcilla que los incendios habían endurecido. Seguramente, la biblioteca imperial contenía un número aún mayor de tablillas. Solo una parte ha sido estudiada y descifrada.

Una reflexión similar dio lugar a la biblioteca de Alejandría. En el siglo III aC, la cultura griega arcaica y clásica empezaba a quebrarse, y el número de textos -literarios, poéticos y filosóficos- empezaba a ser inmanejable. Los faraones ptolemaicos ordenaron que eruditos escogieran qué textos debían pasar a la posteridad y establecieran ediciones definitivas que serían copiadas en varios ejemplares y guardados, se pensaba que para siempre, en la biblioteca, que un incendio, casual o provocado, destruyó dos siglos más tarde.

Las bibliotecas nos parecen centros vivos de cultura, pero son depósitos de culturas agonizantes. Las bibliotecas existen y son necesarias porque el pasado se desvanece, un pasado que consideramos debe ser preservado, con la ilusión que nos podrá aleccionar sobre cómo actuar y pensar; también por el placer de conocer los errores y aciertos de los seres del pasado. Las bibliotecas mantienen vivos textos moribundos. Una visita a una biblioteca constituye un salto en el tiempo. De pronto, en una biblioteca, inevitablemente silenciosa, vacía, al sentarnos rodeados de libros que hemos buscado por estanterías que a veces se adentran por corredores subterráneos interminables, o se disponen en estantes en las alturas a las que se llega por pasarelas suspendidas en el vacío, y que vamos abriendo, cambiamos de tiempo y de espacio. Estudiar en una biblioteca es como meditar ante un monumento funerario, un túmulo o una lápida en un cementerio. Nos damos cuenta de lo que tuvimos y fuimos, y de lo que hemos perdido. Textos ilegibles por la grafía y la lengua, cuyos referentes se desconocen y que solo se recuperan parcialmente tras esfuerzos a menudo infructuosos. Una biblioteca nos da la medida de la cortedad de la vida humana y de su riqueza, de cómo seres del pasado, de vidas aún más breves que las nuestras, fueron acumulando saberes que ampliaron el mundo conocido, y que se hubieran derrumbado o habrían enmudecido si la biblioteca no los hubiera rescatado y preservado.

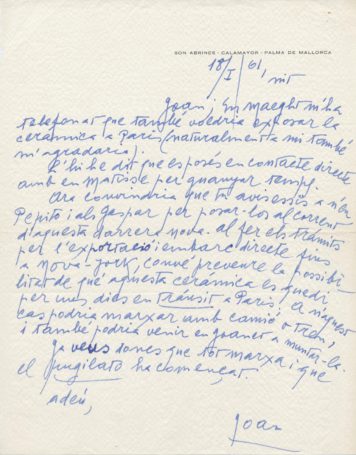

Hoy, los descubrimientos tienen lugar no en el exterior, sino en el interior de una biblioteca. La apertura de un libro que nadie hasta entonces ha ojeado, deja caer o muestra, plegado, pegado a veces al interior de la portada, un manuscrito más antiguo, perdido, desconocido. Recuerdo que le lectura de un ejemplar de la Geografía del autor griego Estrabón, en una edición de gran formato de principios del siglo XIX, en la biblioteca de la Universidad de Barcelona, a finales del siglo XX, reveló, insertado entre dos páginas, una carta cuidadosamente plegada: el papel era de calidad. La hoja, inmaculada, como si el tiempo no la hubiera manchado. Fue escrita a finales del siglo XVIII. Estaba firmada por el cónsul Napoleón Bonaparte. No estaba clasificada. Desde entonces, nadie había abierto el libro.

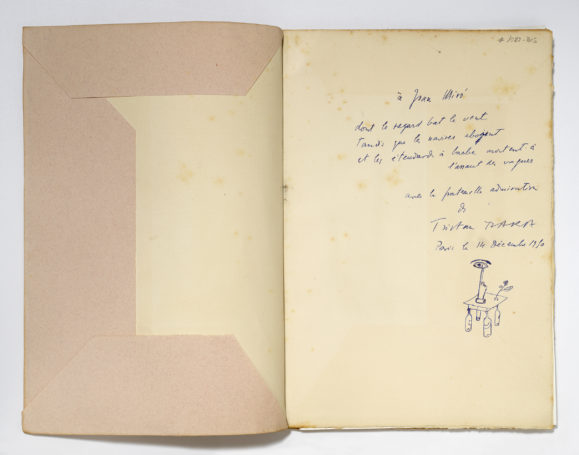

La biblioteca acoge a libros que mayoritariamente nadie ha leído ni nadie leerá. Como lápidas con los nombres grabados de desconocidos, ante las que nadie se detiene y se inclina, las estanterías y los armarios acogen prietas filas de libros enmudecidos. Una biblioteca encierra voces calladas que nadie escucha ni nadie ha escuchado salvo el autor -si estaba vivo cuando el libro fue impreso o copiado. Pero la biblioteca no acalla las voces. Quien avanza la mano y coge un libro sabe que, al abrirlo, la voz volverá a incitar al dialogo callado, que aceptaremos o no.

Hoy, cuando el pasado produce indiferencia, se abren bibliotecas sin libros: instituciones que creen que el presente, siempre cambiante es lo que nos puede producir una ilusión de vida constantemente renovada -pero ciega, sin la luz, por mortecina y desconocida que sea, que el pasado aporta. La biblioteca es el lugar donde se parte, con escasas posibilidades de éxito, y con un camino tan largo y desconcertante que causa vértigo, intuyendo que nuestra vida es demasiado corta para concluir una tarea semejante, a la búsqueda del tiempo perdido.